Ob auf Bluesky oder LinkedIn — nach der Verkündung der Entscheidungen im Rahmen der Exzellenzstrategie (ExStra) am vergangenen Donnerstag fluteten sie die Timelines wissenschaftspolitisch Interessierter: Jubel-Posts von Unis, an denen die Bemühungen zur Einwerbung der Exzellenzgelder (zumindest teilweise) von Erfolg gekrönt waren. Zur Bebilderung dieser Posts gab es vielfach Fotos von heiter aussehenden, klatschenden Menschen, manche davon lagen einander freudig in den Armen. Die Uni Hamburg hatte ihre Hauptprotagonist_innen auf einer Bühne versammelt, dahinter der Schriftzug „Exzellenz“ aus silbernen Luftballons in Buchstabenform, wie man sie sonst eher von Influencer_innen auf Instagram kennt. Andere Unis arbeiteten mit Sharepics — auf dem der Uni Bochum etwa war Konfetti zu sehen sowie rosafarbene Piktogramme von einem Sparschwein und Gläsern beim Anstoßen.

Auch rhetorisch waren die Unis sichtlich in Feierlaune und gaben sich ganz der hyperbolischen Rhetorik hin. Da waren Unis, die mit dem Exzellenzerfolg ihre Position als ‚führender Forschungsstandort‘ unterstrichen sahen, und Verweise auf sogenannte ‚Spitzenforschung‘. So viel offen zur Schau gestellte Freude! Wenn das mal kein Indikator dafür ist, dass die Exzellenz aller immer lauter werdenden Kritik an ihr zum Trotz eine prima Sache ist — oder?

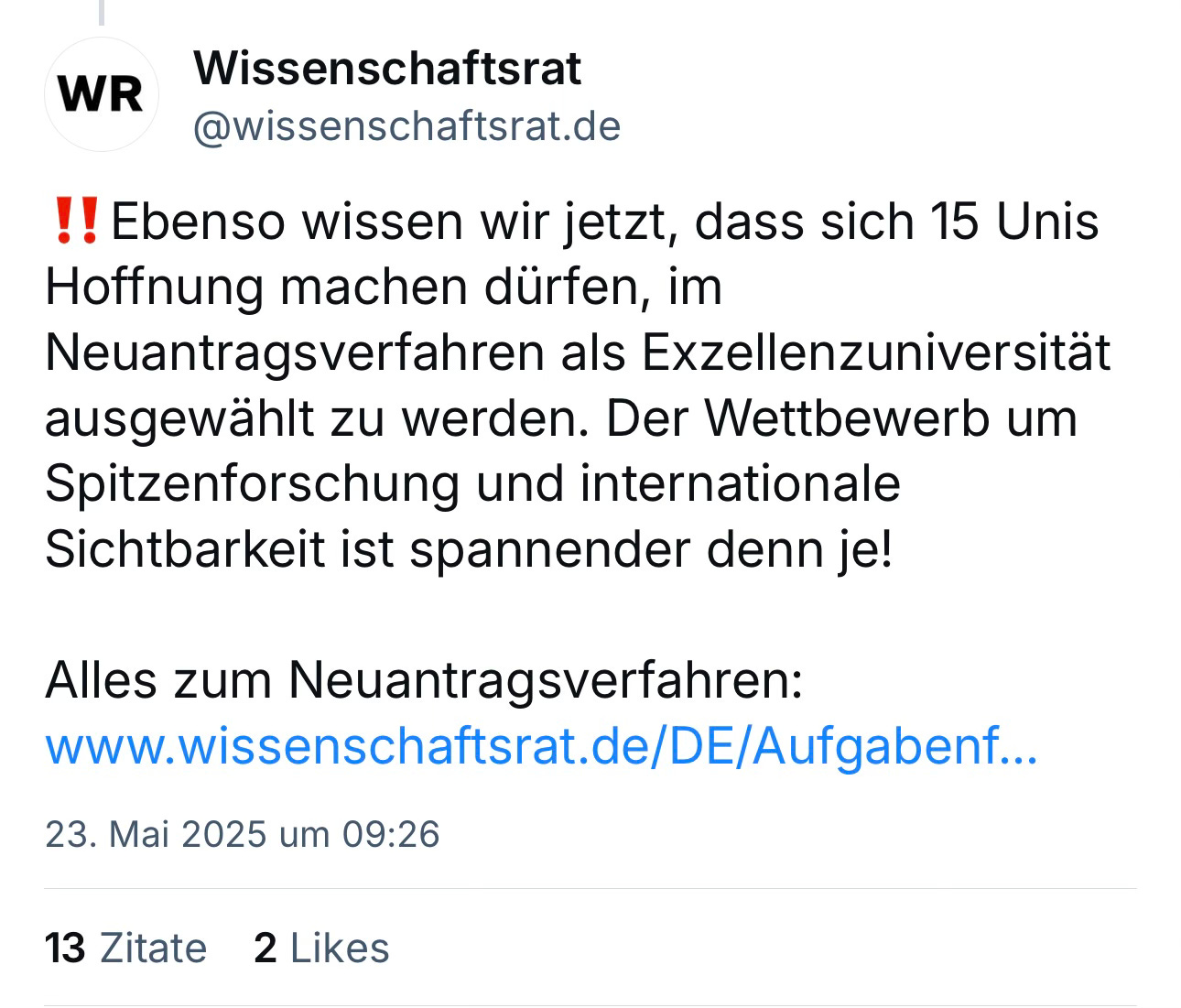

Der bemerkenswerteste aller Social-Media-Posts zur Exzellenz, der die Probleme dieser Form der hyperkompetitiven Mittelallokation überdeutlich hervortreten ließ, kam indes gar nicht von den Exzellenz-Kritiker_innen. Nein, er stammte ausgerechnet vom Wissenschaftsrat, der gemeinsam mit der DFG maßgeblich an der Verteilung der Exzellenzmittel beteiligt ist. Hinsichtlich der Fortsetzung des Wettbewerbs — nun nicht mehr um Cluster, sondern um den Exzellenzstatus der Universitäten — ließ er am vergangenen Freitag das Folgende verlauten:

„Der Wettbewerb um Spitzenforschung und internationale Sichtbarkeit ist spannender denn je!“ — das klingt, als gehe es um ein Sportereignis oder eine Gameshow. Was bei dieser Event-Rhetorik jedoch völlig außer Acht gelassen wird und in den Augen einiger Kommentator_innen in den Sozialen Medien daher besonders zynisch anmutet: Der ‚spannende Wettbewerb‘, den der Wissenschaftsrat hier anpreist, ist nicht bloß einer zwischen den besagten „15 Unis“, die „sich Hoffnung machen dürfen“. Allein zu dieser Formulierung gäbe es viel zu sagen: Was soll etwa der herablassende Tonfall, der im „Dürfen“ zutage tritt? Wer erlaubt es den Unis zu hoffen, und ist künstlich erzeugtes Hoffen-Dürfen wirklich eine wissenschaftspolitische Kategorie, die wir einfach so akzeptieren wollen? Vor allem aber ist der hier angesprochene Wettbewerb keiner zwischen abstrakten Institutionen, so sehr das hier auch suggeriert wird. Denn hinter diesen Unis stehen letztlich Menschen, die in Wissenschaft, Verwaltung und Hochschulleitungen um die entsprechenden Gelder kämpfen, die Zeit, Arbeitskraft, Ressourcen und Nerven in irrsinnigem Ausmaß in diesen ‚spannenden Wettbewerb‘ investiert haben und teils noch weiter investieren werden. Einige davon mögen hier wirklich mit Begeisterung bei der Sache sein. Doch unter denen, die alles ihnen Mögliche in den ExStra-Wettbewerb gepowert haben, gibt es sicherlich nicht wenige, die dabei um ihre berufliche Existenz bangen, die an den Anträgen also arbeiten, um für sich oder andere Vertragsverlängerung und Existenz zu sichern. Es überrascht daher nicht, dass gleich in mehreren Kommentaren auf Bluesky ein Vergleich zu den Hunger Games gezogen wurde, bei denen Menschen gezwungen sind, gegeneinander anzutreten und um ihr Überleben zu kämpfen. So bitter das alles ist, so entlarvend ist der Post des Wissenschaftsrats, zeigt er doch überdeutlich, worum es bei der Exzellenzstrategie eigentlich geht. Für den heutigen Newsletter möchten wir uns das einmal näher ansehen. Spoiler: Um Forschung geht es dabei sehr viel weniger, als manche der Exzellenzprotagonist_innen uns glauben machen oder vielleicht auch selber glauben wollen.

Von Hochglanz-Pressemeldungen und Wettbewerbsrhetorik: Der verzweifelte Kampf um die eigene Relevanz

Woran die zahlreichen Feier-Posts zur ExStra keinen Zweifel lassen: Der ganze künstlich erzeugte Wettbewerb eignet sich hervorragend dazu, Selbstmarketing im Hochglanz-Modus zu veranstalten. Dabei geht es allenfalls mittelbar um Erfolge in der Forschung (dort nämlich, wo bereits bestehende Cluster, die schon Arbeit zu ihren Forschungsthemen vorweisen können, verlängert wurden) — denn die Forschung, die nun durch die ExStra gefördert wird, existiert in vielen Fällen ja noch gar nicht. Feiern lässt sich also eher die Ermöglichung von Forschung — oder noch präziser: die Fähigkeit, zukünftige Forschung so zu vermarkten, dass diese Self-Promotion bei denen, die über die Bewilligung urteilen, möglichst gut ankommt. Der SPIEGEL-Artikel von vorletzter Woche, in dem Miriam Olbrisch die ExStra kritisch kommentiert, verweist in diesem Zusammenhang auf ein Coaching-Angebot des Deutschen Hochschulverbands (DHV), bei dem diejenigen, die sich für ihr Forschungsvorhaben Exzellenzgelder erhoffen, darauf trainiert werden, ihre Gestik und Mimik, kurz: die „Art der Darbietung“ möglichst überzeugend zu gestalten. Wissenschaft als Theaterstück, man ist geneigt zu sagen: als Groteske.

Dazu passt ein kurzer Erfahrungsbericht von einer von uns (Amrei Bahr): Ich habe in einer völlig anderen Förderlinie einmal sogenannte Mock-Panels durchlaufen, weil ich in der letzten Runde war mit einem größeren Drittmittelantrag. Man wollte mich darauf vorbereiten, mein Projekt dem eigentlichen Panel möglichst wirkungsvoll zu verkaufen. An zwei Ratschläge erinnere ich mich noch: Erstens wurde ich angewiesen, die Folien so knapp wie möglich zu halten und mit zugespitzten, eingängigen Catchphrases zu versehen. Zweitens sollte ich bei jeder Frage aus dem Panel so tun, als hätte ich sie längst antizipiert — und bloß niemals den Eindruck erwecken, dass ich ein Problem noch nicht vorhergesehen habe. Selten kam ich mir so unseriös vor wie bei dieser Präsentation. Denn gegen Komplexitätsreduktion ist zwar im Grundsatz überhaupt nichts zu sagen, aber auch sie kommt an ihre Grenzen, wenn an die Stelle seriöser Wissenschaftskommunikation ein Marketing-Sprech tritt, der um des Verkaufens Willen alle Unsicherheiten und Fragezeichen ausklammert, die seinen plakativen Duktus stören könnten. Es weckt Zweifel, wenn das Antrags-Game mitsamt seinen teils fragwürdigen Spielregeln den Beteiligten aufnötigt, zu PR-Strateg_innen für ihr Forschungsvorhaben zu werden, die der Vermarktung gegenüber wissenschaftlicher Redlichkeit den Vorzug geben müssen.

Heiligt der Forschungserfolg den künstlichen Wettbewerb? Wir wissen es nicht!

Nun werden die Apologet_innen der ExStra einwerfen: „Aber es wird hier doch gute Forschung gefördert! Für die deutsche Wissenschaft ist diese Förderung enorm wichtig! Und diejenigen, die immens viel Arbeit hineingesteckt haben in diesen Wettbewerb, verdienen höchste Anerkennung! Wer wird das bezweifeln wollen?“ Nun: Wir möchten keineswegs in Abrede stellen, dass alle Beteiligten im Wettbewerb eine ganze Menge Arbeit investieren. Wie viel genau, müsste dringend einmal ausgerechnet werden, inklusive der sonstigen Kosten für die Antragsbemühungen — DFG und Wissenschaftsrat erheben dazu nach eigenen Angaben bislang keinerlei Daten. Sicherlich fällt dabei nicht nur Arbeit an, die in Fragwürdiges wie reine Marketingstrategien fließt, sondern auch solche, die einen echten Nutzen für die Forschung hat, der das Potential eignet, neue Forschungsthemen zu erschließen und bestehende produktiv weiterzuentwickeln. Allein: Unser Bedenken gilt der Verhältnismäßigkeit von Investition und Ertrag. Vor einer Weile lobte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Walter Rosenthal, in der FAZ die ExStra über den grünen Klee, gab dabei aber selbst zu, dass sich sein Lob mitnichten auf eine systematische Auswertung der Exzellenz-Erträge stützt, denn eine solche steht bislang noch aus:

„Eine systematische Evaluation der Exzellenzstrategie samt ihrer beiden Förderlinien — Exzellenzcluster und Exzellenzuniversitäten — wird erst 2027 mit einem Erfahrungsbericht an die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz beginnen. 2035 folgt eine internationale Begutachtung, um zu klären, inwieweit die strategischen Ziele in den ersten beiden Förderrunden tatsächlich erreicht wurden[.]“

In der Pressemitteilung des Wissenschaftsrats vom vergangenen Donnerstag heißt es:

„Alle Beteiligten hoben bei der Bekanntgabe die außerordentlich hohe Qualität der zur Auswahl gestandenen Förderanträge und die wissenschaftliche Exzellenz der schließlich ausgewählten Projekte hervor.“

Die „außergewöhnlich hohe Qualität der zur Auswahl gestandenen Förderanträge“ ist der Wort gewordene Trostpreis für alle, deren Mühen dieses Mal umsonst waren. Dass man den ausgewählten Projekten, die noch gar nicht durchgeführt wurden, „wissenschaftliche Exzellenz“ bescheinigt (statt etwa zu erwartender wissenschaftlicher Exzellenz o.ä.), wirkt zugleich ungemein schräg: Man würde sich wünschen, dass im Sinne einer seriösen Wissenschaft das Lob der Projekte erst erfolgt, wenn sie abgeschlossen sind, und nicht, bevor sie überhaupt begonnen haben. Wie in Bezug auf die Exzellenzstrategie als Ganzes aber wird hier der bewilligte Antrag als Ausweis von Forschungsqualität missverstanden — der doch vorrangig Ausweis gut antrainierter Antragsprosa wie Selbstdarstellung ist und ohnehin in Relation zu den anderen „konkurrierenden“ Bewerbungen bewertet wurde, gegen die er sich durchgesetzt hat. Das mögen naheliegende Bewertungskriterien sein, aber es bleiben zweifelhafte.

Reden ist Silber, Schweigen ist Geld: Warum auch skeptische Exzellenzanwärter_innen und -gewinner_innen die Öffentlichkeit scheuen

Keine Frage: Diese Einwände sind inzwischen deutlich häufiger zu lesen. Allerdings kaum von denen, die daran beteiligt waren und sind, Exzellenzgelder einzuwerben. Was aber nicht heißt, dass dort die Begeisterung vorherrscht, die die ganzen Pressemitteilungen suggerieren. Denn abgesehen davon, dass die ausgestellte Freude über bewilligte Cluster z. T. Ernüchterung verdeckt, weil man sich eigentlich mehr versprochen hätte, wird hinter den Kulissen durchaus mit Stoßseufzern über die ExStra gesprochen. Uns #IchBinHanna-Initiator_innen haben auf unsere Kritik hin (s. #ExitExzellenz) vertrauliche Zuschriften erreicht, die die verständlichen Gründe dafür darlegen: Praktisch alle Beteiligten — seien es (befristete) Wissenschaftler_innen, Hochschulleitungen, Verwaltungsmitarbeitende usw. — stehen unter dem Druck, die eigene Lage durch die Exzellenzgelder aufzubessern. Sie werden daher einen Teufel tun, ihre diesbezüglichen Chancen durch öffentliche Kritik an der ExStra zu kompromittieren. Die Unis leiden unter der spärlichen Grundfinanzierung, die Wissenschaftler_innen sorgen sich um ihre berufliche Zukunft und darum, ob die Rahmenbedingungen an ihrer Uni es ihnen überhaupt noch ermöglichen, ihre Forschung durchzuführen. In Olbrischs Artikel heißt es dazu:

„Der SPIEGEL hat mit zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über Ihren Blick auf die Exzellenzstrategie gesprochen. Viele möchten sich nur anonym äußern. Sie haben Angst, ihrer Karriere zu schaden, wenn sie ihren Unmut kundtun.“

Dabei wäre es höchste Zeit, dass auch diejenigen, die von der Exzellenzförderung in der einen oder anderen Weise abhängig sind, ihre Kritik daran verstärkt in die Öffentlichkeit tragen. Denn sie verfügen über wertvolles Erfahrungswissen aus den Bemühungen um die Förderung und können wie kaum jemand sonst die Schwachstellen dieses Förderprogramms offenlegen. In welche Richtung es geht, zeigt bereits diese Stellungnahme des Netzwerks Nachhaltige Wissenschaft, in der (ebenfalls anonym) auch Beteiligte mit ihrer Kritik zu Wort kommen. Anonyme Berichte sind informativ, aber für einen Systemwechsel braucht es mehr: Vorbilder, die mit offenen Karten spielen, damit andere — die eigentlich gerne von der immergleichen PR-Rhetorik abrücken würden — den Mut aufbringen, es ihnen gleichzutun. Wir haben es an #IchBinHanna gesehen: Je mehr sich trauen, sich kritisch zu äußern, desto mehr transformatives Potential entfalten die Äußerungen. Und desto weniger exponiert und isoliert sind dabei die Einzelnen, die Kritik üben. Also, Exzellenzkritiker_innen: Schließt Euch zusammen! Denn sonst wird beides einfach weiter fortgesetzt — die Verschwendung von Ressourcen und das heimliche Unbehagen, das hinter der Exzellenz-Euphorie lauert.

„Das aktuelle System der Forschungsfinanzierung, in dem Drittmittel ein ähnliches Gewicht gewonnen haben wie Grundmittel für Forschung, ist an seine Grenzen gelangt. Damit sowohl Grund- als auch Drittmittel bestmöglich der Forschung zugutekommen, bedarf es einer Neujustierung von Grund- und Projektfinanzierung.“

Wer hat diesen (in der Debatte schon mehrfach zitierten) Satz geschrieben? Genau: der Wissenschaftsrat — in einem Papier aus dem Januar 2023. Kurios, nach einem solchen Statement dermaßen undifferenziert die ExStra zu promoten — oder? Nun, so umtriebig der Wissenschaftsrat ist und so gewissenhaft er auch arbeitet: Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Umsetzung seiner Empfehlungen nicht selten bis zum Sankt-Nimmerleinstag auf sich warten lässt. Umso verständlicher, dass er sich an die Exzellenz klammert, wo sein (Mit-)Wirken einen gewissen erkennbaren Impact aufweist. Gerade deshalb aber kommt dem Wissenschaftsrat hier eine besondere Verantwortung zu. Ein fundierter Vorschlag zur Reform der Mittelvergabe in der Exzellenz, bei dem nicht mehr ohne Ende Ressourcen in hyperkompetitive Verfahren mit unklarem Ertrag fließen, könnte statt einer Gameshow ein Gamechanger für die deutsche Wissenschaft sein — und die tatsächliche wissenschaftspolitische Relevanz des Wissenschaftsrats gewönne nebenbei gleich mit.