Selbstbewusste Wissenschaft: Ebenso legitim wie nötig

Es war DIE Nachricht aus der Wissenschaftswelt zum Jahresbeginn: Über 60 deutschsprachige Hochschulen und Forschungseinrichtungen gaben am 10. Januar öffentlichkeitswirksam ihren Ausstieg bei der Plattform X bekannt. Das Medienecho zur Initiative war enorm, der Umfang der nach wie vor anhaltenden Berichterstattung äußerst eindrücklich. Ich halte diese Entwicklung aus mehreren Gründen für erfreulich. Erstens, weil ich selbst seit etwa einem Jahr dafür argumentiere, dass die Wissenschaft X den Rücken kehren sollte — zuletzt in einem Research.Table-Gastbeitrag, gemeinsam verfasst mit Achim Zolke, Pressesprecher der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, der die große und beständig weiter wachsende #WissXit-Aktion der über 60 Wissenschaftsinstitutionen angestoßen hat und koordiniert. Jan-Martin Wiarda hat den langen Weg zum X-Ausstieg der Wissenschaft vergangene Woche in einem Blogbeitrag nachgezeichnet. Daran zeigt sich zweitens: Die Mühlen in der Wissenschaftspolitik mahlen zwar langsam, aber am Ende setzen sich gute Argumente durch. Das gibt Hoffnung auch für andere wissenschaftspolitische Anliegen — nicht zuletzt die, die wir mit unserer Initiative #IchBinHanna verfolgen. Der dritte Grund, aus dem ich mit Freude auf die X-Ausstiegsinitiative der Wissenschaft und ihre Rezeption blicke, soll schließlich im Mittelpunkt des heutigen Newsletters stehen: Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind eine wichtige Stimme im gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Insbesondere dann, wenn sie sich zusammentun, wenn sie miteinander kooperieren, statt untereinander zu konkurrieren, stärken sie das eigene Handlungsvermögen, mit dem sich eine ganze Menge Gutes erreichen lässt. Nach dem Ausstieg der über 60 Institutionen zogen sogleich andere wichtige Akteur_innen nach, zunächst ebenfalls aus der Wissenschaft: Die DFG gab ihren X-Rückzug bekannt, ebenso wie der Wissenschaftsrat, der DAAD, die Leibniz-Gemeinschaft und die Humboldt-Stiftung. Aber die aktuelle Ausstiegswelle beschränkt sich keineswegs auf den wissenschaftlichen Kontext, auch Politik und Medien sind dabei. So gaben letzte Woche das Verteidigungsministerium und das Bundesumweltministerium bekannt, dass sie X verlassen — außerdem stellte der Hessische Rundfunk seinen X-Ausstieg in Aussicht. Bloßer Zufall? Möglich. Aber diese Interpretation übersieht, dass renommierte Forschungs- und Bildungseinrichtungen als Wegweiser fungieren, die die Sachlage sorgfältig durchdacht und Argumente abgewogen haben. In diesem Sinne schrieb ich auch im November 2023, damals noch auf X: „X steuert auf Kipppunkt zu. Lässt sich beschleunigen: Indem Institutionen/Politik hier nicht mehr posten!“ Über 60 Wissenschaftsinstitutionen, die sich gemeinsam mit medienwirksamer Ansage bei X ausklinken, dürften durchaus einen beachtlichen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir diesem Kipppunkt in Deutschland näher sind als je zuvor. Die Wissenschaft hat allen Grund, ihre Relevanz in dieser Sache nicht kleinzureden!

Wissenschaft, mach Dich nicht kleiner, als Du bist!

Jetzt ließe sich fragen: Wer aus der Wissenschaft wird das denn bestreiten wollen? Wer wollte die entscheidende Rolle der Wissenschaft in dieser Sache anzweifeln? Nun, da gibt es durchaus Beispiele, wie das vergangene Wochenende gezeigt hat: Am Samstag war ich zu Gast in der Live-Sendung von Campus und Karriere im Deutschlandfunk, gemeinsam mit Christina Beck, Pressesprecherin der Max-Planck-Gesellschaft. Moderiert wurde das Gespräch von Regina Brinkmann; hier kann es nachgehört werden. Das Thema der Sendung: „Schluss mit X – Welche Info-Kanäle und Diskursräume braucht Wissenschaft?“ Ich selbst habe im Gespräch noch einmal die Argumente vorgebracht, die meines Erachtens für den Umgang der Wissenschaft mit X ausschlaggebend sein sollten und über die ich hier im Newsletter bereits geschrieben hatte: Die Reichweiten von Wissenschaftsaccounts sind auf der Plattform inzwischen verschwindend gering. Zugleich legitimieren wir die Plattform, wenn wir dort unseren wissenschaftlichen Qualitätscontent posten, und machen uns dabei freiwillig und immer sinnloser zur willkommenen Zielscheibe für diejenigen, die Hass und Fake News verbreiten. Ohne unsere Beiträge liefen deren Attacken rasch ins Leere.

Besonders gespannt war ich auf Frau Becks Argumente, warum die Max-Planck-Gesellschaft (anders als die oben genannten Mitglieder der Allianz der Wissenschaftsorganisationen) vergangene Woche angekündigt hat, weiterhin auf X zu bleiben. Ehe ich darauf zu sprechen komme, möchte ich aber einige andere Punkte aufgreifen, die Frau Beck im Gespräch vorgebracht hat — und die mich (auch angesichts ihrer Expertise und Rolle als Wissenschaftskommunikatorin) dann doch etwas überrascht haben. Während nach meinem Eindruck die Relevanz der Stimme der Wissenschaft im Rahmen der großen X-Ausstiegs-Aktion unverkennbar zutage getreten ist, konstatierte Frau Beck bereits zu Beginn des Gesprächs, Wissenschaft habe „ohnehin ein Sichtbarkeitsproblem“ (ab 15:39). Gegen Ende spitzte sie die These, dass mit Wissenschaft öffentlich und medial wenig zu erreichen sei, noch weiter zu (ab 43:35 — der Kontext war hier, dass ich darauf verwies, dass wissenschaftlicher Qualitätscontent zur Attraktivität von Plattformen für Werbekund_innen beitrage):

„Ich wundere mich über die Aussage, dass wir mit [wissenschaftlichem] Content überhaupt erst die Attraktivität dieser Plattformen hochziehen würden. Das halte ich um ehrlich zu sein für Kokolores. Wenn wissenschaftlicher Content so super ankäme, dann wären nicht x Wissenschaftsmagazine vor ein paar Jahren wieder eingestellt worden, dann hätten nicht viele Zeitungen — ob das nun die WELT ist oder auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung — ihre Wissenschaftssparten eingedampft. […] Und dann hätten wir nicht auch das Problem, dass ich mit einem sehr gut kuratierten Content zum Klimawandel vielleicht, wenn ich mich freuen darf, auf YouTube 70.000 Aufrufe bekomme, das meistgesehene Video auf YouTube zum Klimawandel aber ein Klimawandelleugner-Video ist mit weit über einer Million.“

Ich verlieh daraufhin meiner Verwunderung darüber Ausdruck, dass Frau Beck als Wissenschaftskommunikatorin die Rolle der Wissenschaft so klein macht (ab 45:13). Aber Frau Beck blieb bei ihrer Auffassung, dass es letztlich nicht ausschlaggebend sei, ob Wissenschaft auf X und anderen Social-Media-Plattformen aktiv bleibe oder nicht — auch der Ausstieg von X habe keinen Impact, solange er nicht mit dezidierten politischen Forderungen zur Regulierung von Social-Media-Plattformen verbunden werde: „Und deswegen folge ich auch nicht Ihrem Hinweis, das sei mit großem Impact, bloß weil Medien darüber berichten. Den Impact hat’s dann, wenn es was verändert“ (ab 48:30).

Nun mag es verwunderlich sein, dass eine Kommunikationsexpertin eine derart ausgreifende mediale Berichterstattung nicht als „Impact“ bezeichnen möchte — noch verwunderlicher scheint mir jedoch, davon auszugehen, eine entsprechende mediale Präsenz bewirke keinerlei Veränderung. Bekanntermaßen haben wir mit unserer Initiative #IchBinHanna einige Erfahrung, was konkrete Forderungen an die Politik und die Initiierung von Gesetzesänderungen anbelangt — aber eben auch damit, welche Auswirkungen die mediale Sichtbarkeit des eigenen Anliegens auf das alltägliche Handeln der Einzelnen hat. Immer wieder berichten uns am Rande von Veranstaltungen zu #IchBinHanna Kolleg_innen aller Karrierestufen, dass sie bei den allzu unerbittlichen Arbeitsanforderungen des Wissenschaftssystems nicht mehr mitmachen. Sie setzen diesen überzogenen Anforderungen Grenzen, auch im Kleinen — etwa, indem sie im Urlaub, an Feiertagen oder am Wochenende nicht mehr arbeiten. Oder indem sie andere Lebensbereiche — Familie, Freundschaften, Freizeit — nicht mehr der Arbeit in der Wissenschaft unterordnen. Das alles macht sehr wohl einen Unterschied. Je mehr Wissenschaftler_innen sich den problematischen Standards entgegensetzen, desto mehr werden diese Standards zurückgedrängt — zugunsten fairer Arbeitsbedingungen. Dass es die braucht, damit Wissenschaft als Arbeitsumfeld attraktiv bleibt, merken daher längst auch die Hochschulen, die zunehmend Schwierigkeiten haben, unter den aktuellen Bedingungen qualifiziertes Personal zu finden.

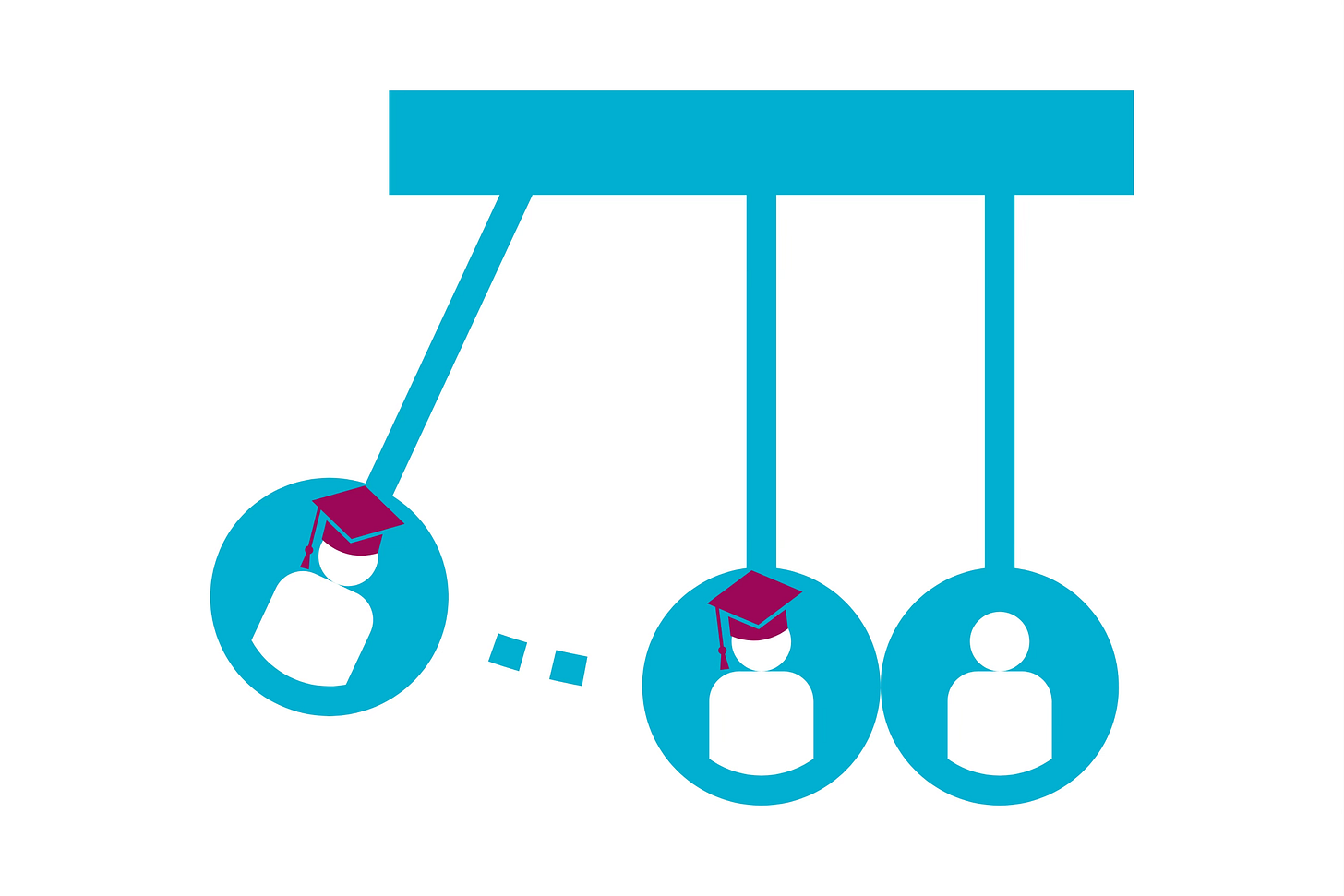

Dass die Veränderungen im Kleinen politische Forderungen nicht obsolet machen: geschenkt. Aber wir sollten nicht glauben, dass Erfolg sich allein an solchen Forderungen messen lässt. Denn das verkennt das Transformationspotential, das konkrete Handlungsentscheidungen im Alltag entfalten — und das sich noch einmal potenziert, wenn dabei viele Einzelne gemeinsame Sache machen. Das zeigt #IchBinHanna und das zeigt ebenso auch die Initiative der über 60 Hochschulen und Forschungseinrichtungen. So sehr es zu begrüßen ist, dass andere wissenschaftliche Institutionen ebenfalls X verlassen haben — die mit Abstand größte Signalwirkung hatte diese konzertierte Aktion. Hier wird deutlich, wie mächtig es ist, für die gute Sache zusammenzuarbeiten: Kooperation kann einiges!

Dieselbe Zuversicht scheint mir angebracht, wenn es um Wissenschaft als Stimme in gesellschaftlichen Debatten geht. Wer bemängelt, dass ein wissenschaftlich fundiertes YouTube-Video „nur 70.000 Aufrufe“ habe und Wissenschaftskommunikation an den Klickzahlen von Verschwörungserzählungen misst, hat schon verloren. Wenn wir das Potential von Kooperation ernstnehmen, wäre stattdessen die Einsicht angebracht, dass die Wissenschaftscommunity — auch institutionell — noch stärker gemeinsam agieren sollte, statt auch auf der Ebene der Wissenschaftskommunikation in anderen Institutionen primär Konkurrent_innen zu sehen. Der Wissenschaftsjournalismus-Forscher Holger Wormer fordert deshalb nicht ohne Grund Kommunikationsverbünde:

„Ein Vorschlag wäre daher, die institutionelle Wissenschaftskommunikation in Deutschland künftig stärker zu bündeln und — etwa nach dem Vorbild von Forschungsverbünden — zu restrukturieren. Solche „Kommunikationsverbünde“ von mehreren Einrichtungen, in denen zum gleichen wissenschaftlichen Oberthema geforscht wird, wären dann auch weniger der Reputationskommunikation einer einzelnen Einrichtung verpflichtet, sondern könnten mehr Wissenschaftskommunikation im eigentlichen Sinne über ein bestimmtes Forschungsfeld betreiben.“

Für den Anfang würde es schon reichen, wenn wissenschaftliche Institutionen einander unterstützen und ihre hochwertigen Inhalte gegenseitig weiter anschieben würden, durch Reposten und Teilen. Wissenschaft ist den Fake News, Verschwörungserzählungen, dem Hass und der Demokratiefeindlichkeit in den Sozialen Medien keineswegs so lange ohnmächtig ausgeliefert, bis deren politische Regulierung erfolgreich abgeschlossen ist. (Ob eine solche Regulierung bald kommt, ist ohnehin die Frage. Dass die MPG nach Ankündigung von Frau Beck dazu konkrete Forderungen und Vorschläge vorbereitet — was Frau Beck zufolge auch das Argument für den Verbleib der MPG auf X ist, denn dort seien die Politiker_innen, die man damit erreichen wolle — , weckt auf jeden Fall Erwartungen.) Schließen möchte ich daher mit meinem Plädoyer aus der Sendung am Samstag, das Zuversicht an die Stelle von Resignation setzt:

„Ich finde es extrem wichtig, dass wir uns als Wissenschaftscommunity klar machen, dass wir eine ganze Menge Handlungsmacht haben. Also dieses Resignieren und zu sagen ‚ach ja, die ganzen Plattformen, und die Bedrohung der Demokratie, der kann man jetzt nicht viel entgegensetzen‘: Wir können dem eine Menge entgegensetzen. Und das möchte ich auch im Sinne von — ich nenn das gern ‚strategischer Zuversicht‘ — sagen. Weil in dem Moment, wo wir das aufgeben und sagen ‚da kann man jetzt nichts mehr machen‘, da haben wir im Prinzip eigentlich die selbsterfüllende Prophezeiung schon in Gang gesetzt, dass es genau so kommt. Deshalb ist es glaube ich unsere Verantwortung als Wissenschaft, genau das zu machen.“

Liebe Wissenschaftscommunity, liebe Wissenschaftskommunikator_innen, liebe Medien, liebe Politik: Lasst uns gemeinsame Sache machen für unsere Demokratie, für Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit, für faktenbasierte Kommunikation. Ich bin mir sicher: Es lohnt sich.